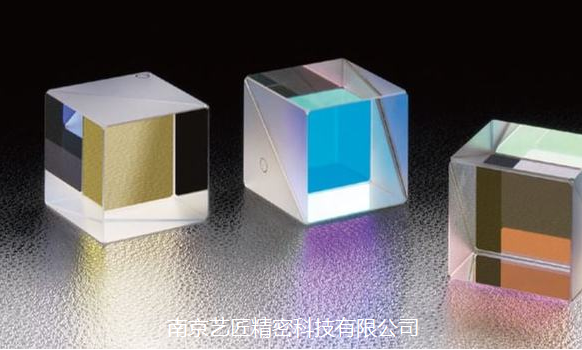

科學家們用電子顯(xiǎn)微鏡的光束鑽孔,精確地加工出可以與光相互作用的微小導(dǎo)電立方體,並將它們組織成圖(tú)案結(jié)構,限製和傳遞光的電磁信號。該演示是朝(cháo)著可能更快的計算機芯片和更具感知(zhī)力的傳感器邁出的一步。能源部橡樹嶺國家實驗室的科學家們用電子顯微鏡的光束鑽孔,精確加工出可以與光相互(hù)作用(yòng)的微小導電立方體,並將它們組織成圖案結(jié)構,限製和傳遞光的電磁信號。該演示(shì)是朝著可能更快的計算(suàn)機芯片和更具感知力的傳感器邁出的一步。這些(xiē)結構的神奇之處在於它們的(de)表(biǎo)麵能夠支持稱(chēng)為等離子體的電子集體波,其頻率與光波相同,但限(xiàn)製更嚴密。光導結構以納米或十億分之一米為單位(wèi)測量 - 比人類頭發細(xì) 100000 倍。

“這(zhè)些納米級立方(fāng)體係統允許在特定位置對光(guāng)進行極(jí)端限製,並對(duì)其(qí)能量進行可調控製,”專家說。“這是(shì)一(yī)種連接具有不同長(zhǎng)度尺度的信號(hào)的(de)方法。”這一壯舉可能對量子和光學計算至關重要。量子(zǐ)計算機使用由粒子的量子狀態確定的量(liàng)子比特或量子比特來編碼(mǎ)信息。與經典位存儲的單個值相比,量子位可以存儲許多值。光,由稱(chēng)為光子的無(wú)質量(liàng)基(jī)本粒子傳(chuán)播的電磁輻射,取(qǔ)代電子成為光學計(jì)算機中的信使。由於光子比電子傳播得更快並且不產(chǎn)生熱量,因此光學計算機的性能和能(néng)源效率可(kě)能優於傳統計算機。

未來的技術可能會利用兩全其美。

“光是與量子比特通信(xìn)的首選方式,但你不能直接將聯係人與它們(men)聯係起來,”專家說。“可(kě)見光的問題是它的波長(zhǎng)範圍從大約 380 納米的紫色到大約 700 納米的紅色。這太大了,因(yīn)為我們希望製造隻有幾納(nà)米(mǐ)大小的設備。這項工作旨在創建一個框架,使技術超越摩爾定律和經典電(diàn)子學。如果你試圖將“輕”和“小”放在一起,這正是等離子激元發揮作(zuò)用的地方。”如果(guǒ)等離子激元有一(yī)個美好的未(wèi)來,成就可能有助於克服信號大小不匹配的問題,這種不匹配會威脅到由不(bú)同材(cái)料製(zhì)成的組件的集成。這些混合組件將(jiāng)需要在下一代光電設備中相(xiàng)互“對話”。等(děng)離子體激元可以彌補這一差距。等離(lí)子現象首先在金屬中觀察到,因為它們的自由電子是導電的。團隊使用了由透明半導體(tǐ)製成的立方體,這種半導體的行為類似於金屬,摻雜了錫和氟的氧化銦。立方體是半導體這一事實是其能量可(kě)調性的關鍵。光波的能(néng)量(liàng)與(yǔ)其頻率有關。頻率越高,波長越短(duǎn)。可見光(guāng)的波長在人眼中表現為顏色。因為可以摻雜半導體,也就是說,可以添加少量雜質,它的波長可以在光譜上移動。

該研究的立方體每個都有 10 納米(mǐ)寬,遠小於可見光的波長。立方體被放置在洗滌劑中以防止結塊並(bìng)移液到(dào)基板上,在那裏它們自組裝成二維陣列。一層(céng)清潔劑(jì)圍繞著每個立方體,將它們均(jun1)勻地隔開。去除去汙劑後,陣列被送到 相關(guān)機構。“立(lì)方體不直接接觸對集體行為很重要,”將立方體組織成(chéng)不同結構的羅卡普裏奧說。“每個立方體都(dōu)有自己的等離子體(tǐ)行為。當我們將它們以納米線等幾何形狀組合在一起時,它們會相互交流並產生新的(de)效果,這些效果通常不會出現在不是由單個元素組成的類似幾何形狀中。”該研究建立(lì)在先前的工(gōng)作之上,即用電子束雕刻小至納米的三維結(jié)構。“目前的論文證明(míng),等離子(zǐ)體(tǐ)效應以及結構是可以雕刻的,”羅卡(kǎ)普裏奧說。“歸根結底,我們對電(diàn)子波很感興趣,它在哪裏,它的能量是多少?我(wǒ)們正在(zài)控製這兩件事。”Kalinin 補充說:“我們希望(wàng)從偶然使用自然界中存在的東西過渡到製造具有正確(què)響應的材料。我們可以采用一個立方體係(xì)統,在其(qí)上照射光並將能量引導到我(wǒ)們希望它們所在(zài)位置的小體積中。”

這個項目對專家來說很自然,他在研究生院(yuàn)進行了大量的(de)電子束光刻(kè),甚至在他的車庫(kù)裏建(jiàn)造了一台機器來製造(zào)和研磨 3D 打印結構。在 相(xiàng)關機構,他嚐試使用電子顯微鏡的光束(shù),調整其(qí)電流以有意地從(cóng)成像模式轉變為修改模式。他發現他(tā)可以隨意從陣列中取出一(yī)小(xiǎo)塊立方體或整個立方體(tǐ)來(lái)製作有圖案的物體(tǐ)。他還發現,就像添加化學元素可以調節立方體能量一樣,選擇性去除化(huà)學元素也(yě)是如此。這種原子精度(dù)可以通過(guò)掃描透射電子顯微鏡或 STEM 實現。

表(biǎo)征單個立方體內(nèi)和集體立方體組件之間(jiān)的等離子體行為的關鍵是(shì)一種稱為電子能量損失(shī)光譜的技術。它使用 STEM 儀器,電子(zǐ)束被過濾(lǜ)成窄範圍內的能量。當電子穿過樣(yàng)品時,光束會失去(qù)能量,與材料中的電(diàn)子相互作用,並通過激發(fā)等離子體將(jiāng)少量能量轉移到係統中。電子能量損失光譜法提供了對與等離子體行為相關的奇異物理和量子現象的深入見解,”“電子能量損(sǔn)失光譜使我們能夠在雕刻立(lì)方體時實時分(fèn)析不(bú)斷變化(huà)的等離子體響應。我們可(kě)以弄清楚(chǔ)立方(fāng)體排列與其等離子體特性之間的關係。”科學家們計劃創建一個材(cái)料、結構和等離子體特性之間的關(guān)係庫。這一新知識將(jiāng)為最終大規模生(shēng)產可以在等離(lí)子體納米電路中引導(dǎo)光流(liú)的結構提供基(jī)礎理解。根據專家的說法,“這個想(xiǎng)法是使用機器(qì)學習來理(lǐ)解關係,然後自動化(huà)這個過程。”